Die Zusage: Eine kleine Sensation

Die Nachricht, dass ich 1986 für das 3. Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ausgewählt worden war, sorgte in meinem Umfeld für Aufsehen – niemand, den ich kannte, war je in Amerika gewesen. Selbst enge Freunde hatten mir bei der Bewerbung kaum Chancen eingeräumt. Ein Flug nach New York kostete damals über 1.000 DM (ca. 1.500 € heute), das Drei- bis Vierfache meines Azubi-Gehalts als Hotelfachmann. West-Deutschland hatte gerade erst eine über zwanzigjährige Wirtschaftsflaute überwunden und Tschernobyl erlebt, und der US-Dollar erreichte 1985 mit 3,47 DM einen historischen Höchststand. Amerika galt als nahezu unerschwinglich. Als ich Ende Juli 1986 – nur zwei Wochen vor der Abreise – erfuhr, dass es nach Glens Falls im Norden des Bundesstaates New York gehen sollte, war die Enttäuschung groß: Ich hatte auf sonnige Ziele wie Florida, Kalifornien oder Texas gehofft. Da es damals weder Internet noch Google Maps gab, fuhr ich ins Amerikahaus nach Hannover, um irgendetwas über meinen zukünftigen Aufenthaltsort zu erfahren. Ohne nennenswerte Ergebnisse fühlte sich die Abreise in die USA dann leider wie ein Sprung ins Ungewisse an.

Glens Falls – Kleinstadt mit großem Herz

Nach dem Einführungsseminar der damals verantwortlichen Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) in New York City – die Metropole am Hudson River hatte mich, wie wohl jeden, mit einem gewaltigen „Wow-Effekt“ beeindruckt – ging es ohne Home-Stay-Tour im kleinen Propeller-Flugzeug direkt nach Glens Falls, etwa eine Flugstunde (bzw. fünf Autostunden) nördlich von New York City. Die Stadt im leichten Neuengland-Stil liegt am Rand der Adirondack Mountains und ist Teil der beliebten Sommerurlaubsregion rund um den Lake George. Landschaftlich erinnerte mich die Gegend – abgesehen von den charmanten Holzhäusern – stark an meine Heimatregion Braunschweig und den Harz, was meine anfängliche Enttäuschung zunächst noch verstärkte. Doch das herrliche Sommerwetter vor Semesterbeginn erleichterte die Eingewöhnung, und ich genoss zahlreiche Badeausflüge. Meine knappe 80er-Jahre-Badehose aus Deutschland sorgte allerdings mehrfach für kritische Blicke – Amerika war zu jener Zeit eben noch etwas prüder.

Meine Gastmutter, eine ältere Dame aus der Kirchengemeinde, bemühte sich sehr um meine Eingewöhnung und hatte bereits mehrere Verabredungen und Aktivitäten organisiert – darunter Wildwasser-Rafting, ein Elton-John-Konzert, Pferderennen ein Baseballspiel. Sprachlich war der Start holprig. Obwohl in der Region recht deutliches Englisch gesprochen wurde, verstand ich anfangs nur wenig. In deutschen Schulen legte man damals mehr Wert auf Grammatik als auf freies Sprechen – von YouTube, Netflix oder Übersetzungs-Apps war man noch Lichtjahre entfernt. Als ich ein Mädchen aus der Kirchengemeinde vor einem Date in bestem Schulenglisch mit „How do you do?“ begrüßte, sah sie mich irritiert an und sagte nur: „Hey, what’s up?“ – eine Redewendung, die in keinem meiner Schulbücher vorkam. Durch amerikanische TV-Serien wie Family Ties, ALF, The Honeymooners und The Cosby Show sowie den College-Unterricht verbesserte sich mein Englisch jedoch rasch.

Fußball, Freundschaften und ein kleines Wunder am Adirondack Community College

Zu meiner großen Überraschung erfuhr ich zu Beginn des Semesters, dass das College auch eine eigene Fußballmannschaft hatte. Nach intensiver Saisonvorbereitung mit meiner deutschen Bezirksligamannschaft vor Abreise war ich topfit – meine amerikanischen Mitspieler eher Freizeitkicker – so avancierte ich schnell zum Leistungsträger. Die enthusiastischen Zuschauer bildeten dabei einen krassen Gegensatz zu den eher nörgelnden Rentnern auf deutschen Sportplätzen. Ein älterer Italo-Amerikaner lobte meine „Curved Ball“-Freistöße mit „Mamma mia, bellissimo!“ und lud mich spontan in seine Pizzeria ein.

Auch bei Auswärtsspielen erhielt ich regelmäßig Glückwünsche – von Zuschauern, Cheerleadern und sogar Gegenspielern. Das war ein enormer Schub für mein Selbstbewusstsein. Der Höhepunkt: Unser Team erreichte die Finalrunde der New York State Championship und drang dort erstmals in seiner Geschichte ins Halbfinale vor. Obendrein wurde ich als erster Spieler des Colleges für das in den USA prestigeträchtige All-American Team nominiert und erhielt einen riesigen Pokal dafür. In Deutschland hätte das wohl niemand bemerkt, doch dort wurde ich zum lokalen Sportstar: Zeitungsartikel, Radiointerviews – sogar der Pastor meiner Gastmutter erwähnte mich in seiner Sonntagspredigt und pries „Eric, the German“ als Vorbild für die Jugend. Beim anschließenden Kirchenbrunch wollten alle Fotos und Autogramme – völlig surreal.

Mit den sportlichen Erfolgen kam auch das gesellschaftliche Leben rasch in Schwung: Fahrdienste meiner Mitspieler, Einladungen zu Partys, Ausflügen und familiären Mittagessen – und nicht zuletzt zahlreiche Dates. Leider eröffnete mir meine dortige Freundin bald, dass es bei diesen Verabredungen weniger um mich als Person ging, sondern vielmehr darum, dass die jungen Damen ein Rendezvous mit einem lokalen „Celebrity“ als eine Art Trophäe betrachteten, mit der sie ihr Ansehen im Freundeskreis steigern konnten. Schade eigentlich – doch ehrlich gesagt konnte ich mich ohnehin nie so recht mit der etwas nasalen „Mickey-Mouse-Stimme“ vieler Amerikanerinnen anfreunden. Trotz allem wurde die College-Zeit zu einer unvergleichlichen Erfahrung; bei amerikanischen College-Filmen muss ich deshalb bis heute schmunzeln.

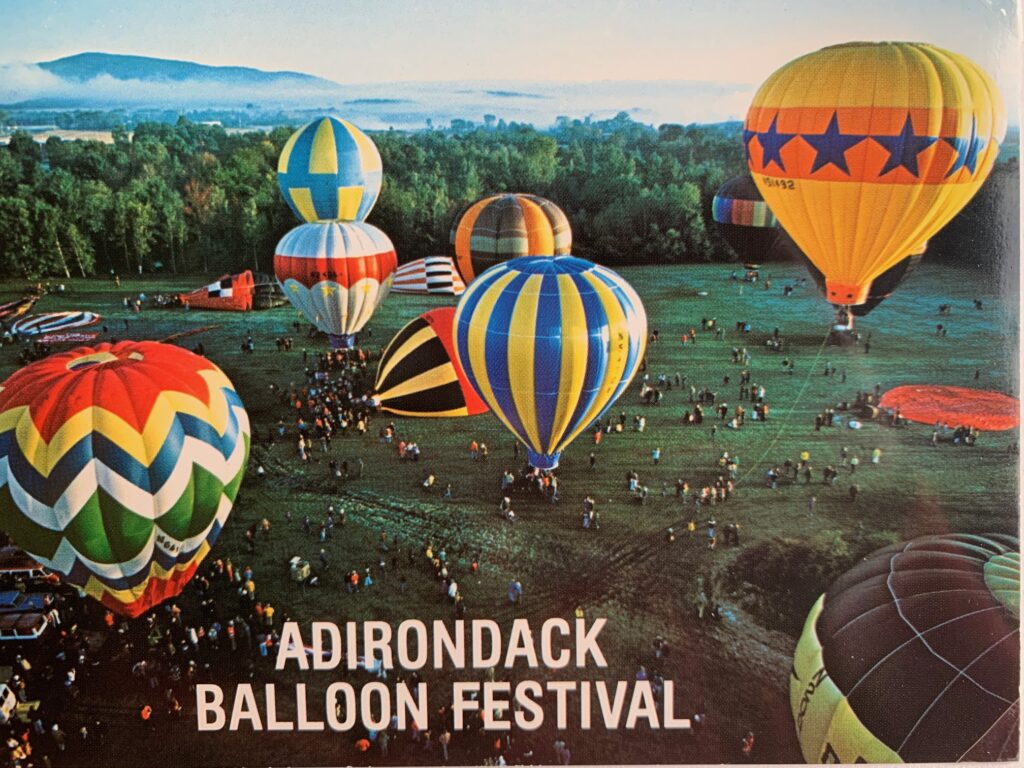

Auch jenseits des Spielfelds war die Zeit in Glens Falls unvergesslich: Adirondack Balloon Festival, das Gore Mountain Oktoberfest mit norddeutschen Auswanderern in Lederhosen und Dirndl, 150cm-Schneefall über Nacht, spektakuläre Weihnachtsdekorationen, Lake George Winter Carnival mit Snow-Carving-Contest auf dem zugefrorenen See – und vor allem den atemberaubenden Indian Summer, inklusive eines kleinen Rundflugs mit einer Cessna über die südlichen Adirondack Mountains. Obwohl ich mich vorher kaum für Natur begeistert hatte, beeindruckten mich die Farbexplosionen der Wälder und der tiefblaue Herbsthimmel nachhaltig – Eindrücke, die meine späteren Reisepläne prägten. Meine Gastmutter achtete zudem sehr darauf, dass ich auch die regionale Küche, Kultur und Traditionen kennenlernen durfte. Fantastisch!

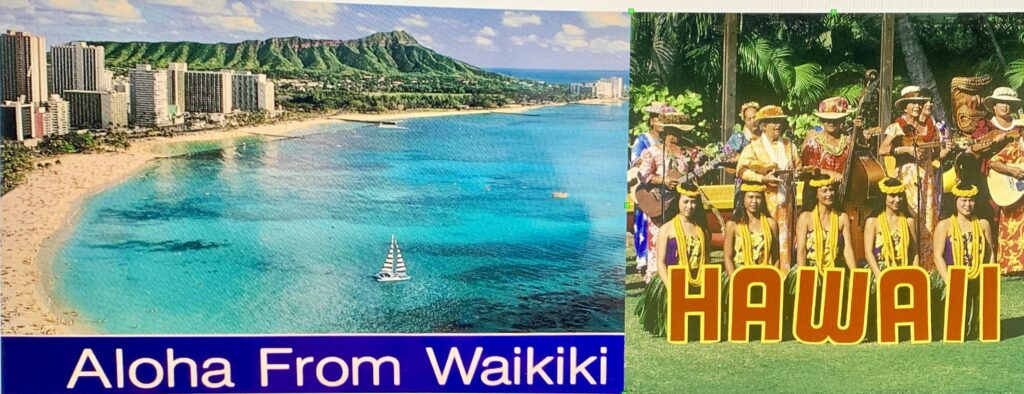

Aloha: Praktikum auf Hawaii – ein Lebenstraum wird wahr

Meine Collegezeit endete schon Anfang Dezember. Da die CDG wegen der touristischen Winterpause in der Region Lake George kein geeignetes Praktikum für mich finden konnte, unternahm ich u.a. mit einem alten Ami-Schlitten (via „Rent-a-wreck“) zunächst mehrere Reisen – zum Weihnachtsshopping nach Manhattan mit Schneesturm, nach Vermont, Boston und Mitte Januar für eine Woche nach Hawaii (Flug und Hotel für nur 499 US-Dollar; ein Flug New York–Frankfurt stolze 998 US-Dollar!). Voller Hawaii-Begeisterung stellte ich mich dort bei diversen Hotels vor, erhielt aber überall Absagen – die Gewerkschaften lehnten Beschäftigungen von Ausländern strikt ab. Erst am vorletzten Tag meines Aufenthalts traf ich eher zufällig eine Frau an der University of Hawaii, die dort Medizin studierte, fünf Kinder hatte, mit ihrem Mann – einem US-Soldaten – mehrere Jahre in Deutschland lebte und den Inhaber eines Reisebüros kannte, der einen Assistenten suchte.

Dieses Angebot schien perfekt als Vorbereitung für mein geplantes Touristikstudium nach der Bundeswehrzeit. Doch die CDG lehnte ab und forderte stattdessen ein Vorstellungsgespräch in einem traditionsreichen Hotel am Lake George – ganz im Stil des Films Dirty Dancing. Da ich dort jedoch nur als Kellner hätte arbeiten sollen, gab ich mich etwas überheblich – zum Glück, denn ich erhielt eine Absage. Manchmal muss man sein Glück erzwingen. Anfang Februar durfte ich nach Hawaii zurückkehren – reiste morgens bei minus 30 °C aus Glens Falls ab und kam nachmittags bei plus 30 °C in Honolulu an. Die nette Frau von der Universität hatte mir nicht nur den Job verschafft, sondern auch angeboten, bei ihrer herzlichen, wenn auch leicht chaotischen Familie im Aliamanu Crater zu wohnen. Hawaii war natürlich ein absoluter Traum. Die TV-Serie Magnum P.I. mit Tom Selleck war in Deutschland äußerst beliebt – und ich konnte ihre Schauplätze nun hautnah erleben.

Von Montag bis Donnerstag arbeitete ich im Reisebüro und organisierte bald auch selbst Reisen für andere PPP-Teilnehmer nach Hawaii, oft als ihr persönlicher Reiseführer. Freitags besuchte ich als Gasthörer Vorlesungen zu Börsenthemen an der University of Hawaii, und an den Wochenenden erkundete ich die Inseln: Segeltörns, Jetski, Boogie-Boarding, „Island Hopping“, Mietwagentouren – einmal sogar in einem Ferrari aus Magnum P.I.. Manchmal wurde ich von meiner Gastmutter aber auch zum Babysitten eingespannt.

Die unerlaubte, aber unvergessliche USA-Rundreise – 30.000 km in acht Wochen

Während einer „Big Island“-Tour mit einem anderen PPP-Teilnehmer reifte die Idee für eine große Rundreise auf dem Festland. Schnell ließen sich dafür noch zwei weitere Teilnehmer begeistern. Zu viert war dieses Abenteuer finanziell machbar. Für die Planung der Reiseroute durchforstete ich die Reisekataloge im Büro nach Highlights. Um Kosten zu sparen, planten wir Übernachtungen bei anderen PPP’lern (mit großartiger Unterstützung ihrer Gasteltern) oder bei Verwandten unserer Gastfamilien. Ohne Handy riefen wir zwei Tage vor Ankunft aus Telefonzellen an – in den USA bereits mit Tastenwahl, während es in Deutschland noch Wählscheiben gab –, um die vereinbarten Übernachtungen zu bestätigen und die Anfahrt zu klären. Navigationsgeräte existierten noch nicht, doch erstaunlicherweise funktionierte alles reibungslos.

Am 12. Juni 1987 trafen wir uns bei meiner Gastmutter in Glens Falls und starteten unsere Rundreise mit einem nagelneuen Ford Taurus (nur 37 Meilen auf dem Tacho und „Unlimited Mileage“-Vertrag), meist begleitet von den damaligen Musikhits von Bon Jovi, U2, Bryan Adams oder Bruce Springsteen („Born in the U.S.A.“) – und einem unbeschreiblichen Gefühl von Freiheit. Die Route führte zunächst über Kanada (Montreal, Toronto, Niagara Falls), durch den Mittleren Westen und Norden der USA: Lafayette (Indiana), Chicago, DeWitt (Iowa), St. Louis, Kansas City und ab Sioux Falls immer dem Highway I-90 West folgend zum Badlands National Park und nach Mount Rushmore in South Dakota, weiter nach Yellowstone (Wyoming), Butte (Montana), Seattle und zum Mount St. Helens – damals noch deutlich von der Explosion gezeichnet. Morgens stärkten wir uns häufig bei Denny’s für zehn Dollar und deckten uns abends im Supermarkt günstig mit Snacks ein.

Weiter ging es entlang der Westküste über den spektakulären Highway 1 nach Portland, San Francisco (4.Juli-Feier), Los Angeles, San Diego und sogar bis nach Tijuana in Mexiko – mit Abstechern in die Redwood- und Yosemite-Nationalparks sowie zahlreichen berühmten Sehenswürdigkeiten (Fisherman’s Wharf, Hollywood, Venice Beach, San Diego Zoo). Anschließend fuhren wir im Zickzack durch den Süden der USA in Richtung Florida: über Arizona, Utah, New Mexico mit vielen Nationalparks, weiter durch Texas, nach New Orleans. Inzwischen hatte uns die CDG aufgespürt und forderte eine sofortige Rückmeldung – aus Angst vor Konsequenzen wegen der deutlich vorzeitig beendeten Praktika ignorierten wir diese Aufforderung jedoch.

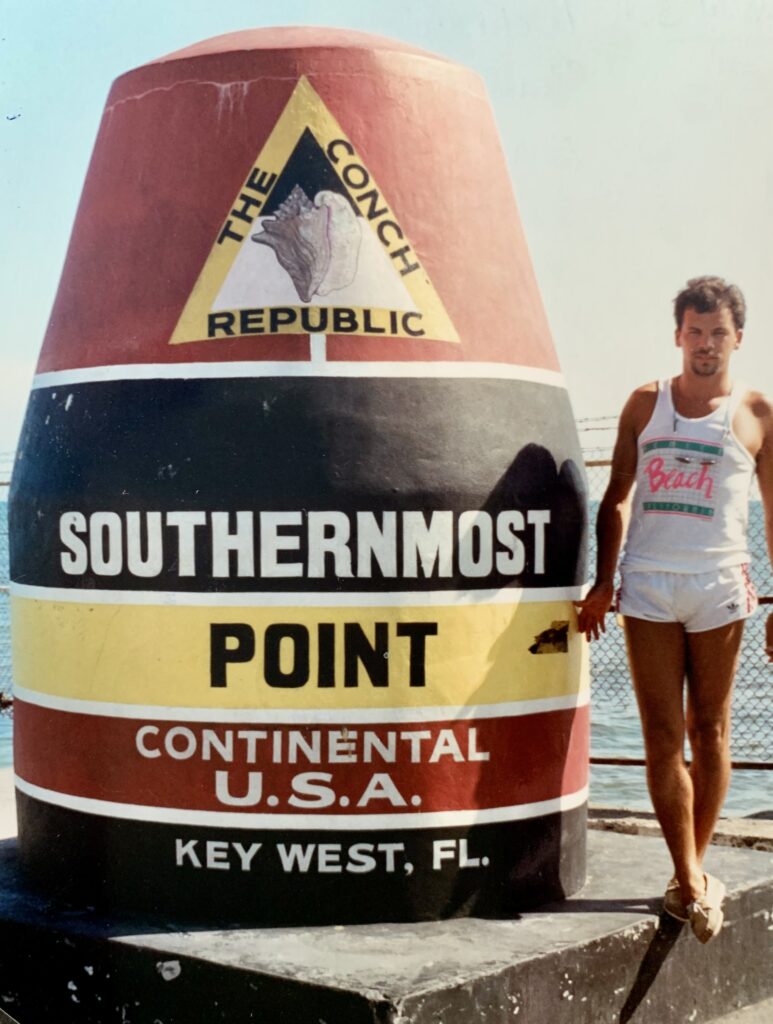

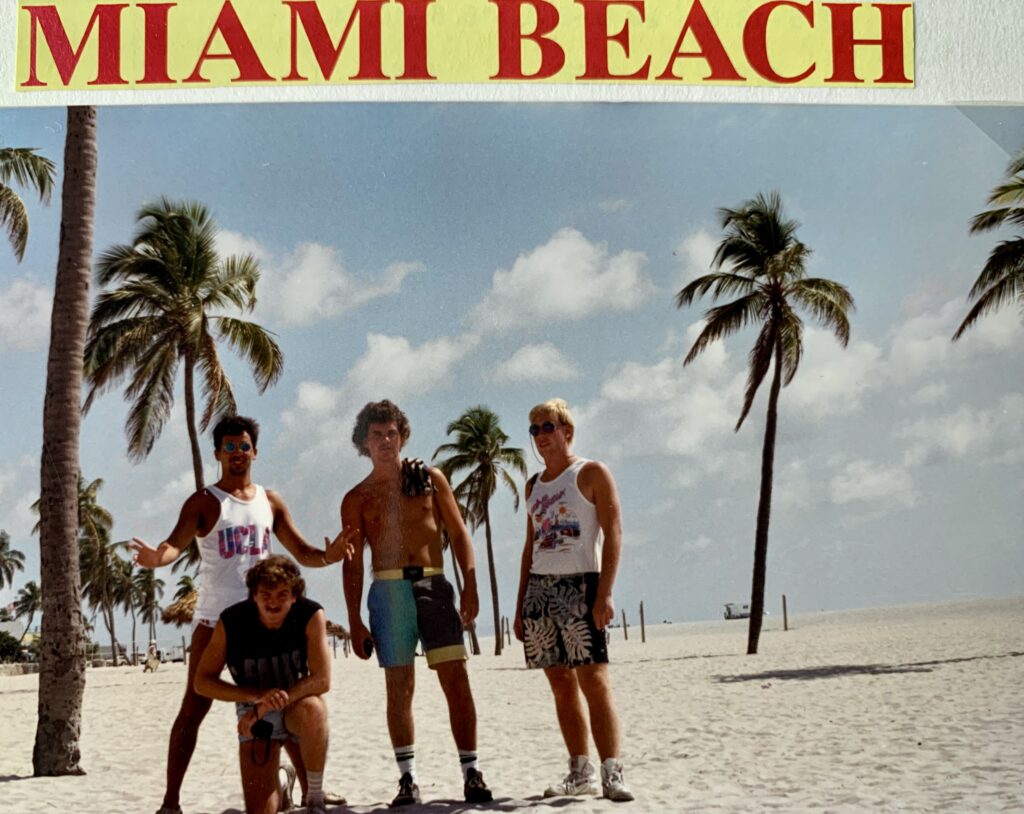

Da wir in Las Vegas wegen einer erneuten Autopanne fünf Tage festsaßen („FORD“ heißt dort treffend „Found On Road Dead“), mussten wir Zeit aufholen. Unser Besuch des Grand Canyon beschränkte sich auf nur zwanzig Minuten; es folgte eine Nachtfahrt nach Texas mit Kurzaufenthalten in Dallas, San Antonio und Houston. Selbst der interne Besuch der legendären „Ewing“-Farm und des Astrodome fiel unserem engeren Zeitplan zum Opfer. Trotz der zunehmend dringlichen Kontaktversuche der CDG über unsere Gasteltern – diese konnten immerhin glaubhaft versichern, dass es uns gut ging – wollten wir ab dem 25. Juli keinesfalls auf die Höhepunkte Floridas verzichten: Tallahassee, Tampa, die weißen Strände von Clearwater und Bradenton Beach, Fort Myers, Sanibel Island, eine Airboat-Tour durch die Everglades, Key West, Miami Beach, Orlando mit Disney World, SeaWorld und dem Epcot Center, das Kennedy Space Center sowie Daytona Beach.

Schließlich führte uns die Route durch die klassischen, aus „Vom Winde verweht“ bekannten Südstaaten – Savannah, Charleston, Columbia, Charlotte und Richmond – nach Washington, D.C., wo wir am 2. August pünktlich ankamen und prompt ein „gehöriges“ Donnerwetter von der CDG kassierten. Man wollte uns mit Schimpf und Schande umgehend nach Hause schicken. Da unsere Sachen jedoch noch in Glens Falls lagerten, durften wir nach dem Abschlussseminar in D.C. weiterreisen. Unsere letzten Stationen waren Baltimore, Lancaster (bei den Amish), Philadelphia, New Jersey und schließlich wieder Glens Falls, wo ich die letzten Tage noch das sommerliche Wetter und das Wiedersehen mit meinen US-Freunden genoss.

Knapp 30.000 Kilometer in nur acht Wochen – offiziell unerwünscht, aber ein unglaubliches Abenteuer. Mein Erfahrungsbericht wurde selbstverständlich nie an zukünftige Teilnehmer weitergereicht – man wollte offenbar keine „Nachahmer“ auf „dumme“ Ideen bringen. Nach Angaben der CDG war ich zudem der erste und letzte PPP-Teilnehmer, der auf Hawaii stationiert war – das könnte der Alumni-Club vielleicht einmal eruieren.

Fazit: Ein grandioser Wendepunkt in meinem Leben

Das dritte PPP war das größte Abenteuer meines Lebens – und zugleich der entscheidende Impuls für meine berufliche Zukunft. Nach meiner Rückkehr konnte ich meine Dienstzeit bei der Bundeswehr sinnvoll im NATO-Hauptquartier verbringen, anstatt auf BW-Truppenübungsplätzen die Zeit zu vergeuden. Das anschließende Studium der Internationalen Betriebswirtschaft eröffnete mir – gestützt auf die in den USA erworbenen Sprachkenntnisse und interkulturellen Erfahrungen – wertvolle Karrierechancen im Investmentbanking.

In den ersten zehn bis fünfzehn Jahren boten mir die Freundschaften aus dem PPP die Möglichkeit, ganz Deutschland kennenzulernen und an großartigen Veranstaltungen teilzunehmen. Am schönsten aber ist: Der Kontakt zu meinen Gastfamilien besteht bis heute, und selbst nach vier Jahrzehnten sind die Erinnerungen an diese Zeit so lebendig wie am ersten Tag. Ein solches Erlebnis vergisst man nie.

Mein aufrichtiger Dank gilt dem PPP – und ich wünsche allen künftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass auch sie ähnlich prägende Abenteuer erleben dürfen.

Erich Florek (3.PPP -1986/87) – damals Hotelfachmann aus Braunschweig

P.S. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des 3. PPP wäre ein großes Treffen in diesem Sommer wunderbar!!!